Die Zukunft des Lernens oder die Disruption des Lernprozesses?! – KI-Assistenten (ChatGPT Study Mode/Gemini Guided Learning) und zukünftige KI-Agenten im Schuleinsatz

ChatGPT, Gemini & Co werden laut Studien derzeit im Unterricht hauptsächlich als Ersatz zur Google-Suchmaschine eingesetzt. Das wird sich in naher Zukunft massiv ändern. Eine neue Tool-Generation namens KI-Assistenten – die sich zeitnah zu KI-Agenten weiterentwickeln werden – werden künftig nicht nur den Alltag, sondern insbesondere den Bildungsbereich disruptiv verändern. Es ist mehr als absehbar, dass zukünftig unser Lebensalltag von einem KI-Agenten bestimmt sein wird – nach dem Motto „Simplify your life“. Der KI-Agent wird mit einer einstellbaren Autonomie-Stufe auf der Basis von erteilten Handlungsfreiräumen daherkommen und unser Leben organisieren, leiten und letztendlich bestimmen. Genauer gesagt, die Anbieter der KI-Agenten werden unser Leben organisieren, leiten und letztendlich bestimmen. Die daraus folgende Gefahr, in einer Echokammer oder Filterblase zu leben, scheint offensichtlich.

Einsatz von KI-Assistenten im Unterricht

Der Vorläufer der KI-Agenten, die KI-Assistenten („KI-Companions“), dringen derzeit bereits in unser Leben und auch in das Bildungssystem ein. KI-Assistenten sind darauf ausgelegt, den Menschen bei bestimmten Aufgaben zu unterstützen. Sie reagieren auf Eingaben, beantworten Fragen, führen einfache Befehle aus oder liefern Informationen – meist auf direkte Aufforderung hin. KI-Companions sind dabei, sich als fester Bestandteil im Alltag vieler Jugendlicher zu etablieren. Sie sind nicht nur technischer Trend, sondern werden maßgeblich durch Social-Media-Dynamiken, eine hohe Nutzerfreundlichkeit und leicht zugängliche, kostenlose Plattformen vorangetrieben.

OpenAIs KI-Lern-Assistent (Study Mode bzw. Studieren und Lernen) fungiert wie ein digitaler Tutor oder Lerncoach und zielt – laut OpenAI – nicht darauf ab, Lehrkräfte zu ersetzen – auch wenn absehbar ist, dass sich ihre Rolle durch diese Technologie fundamental verändern wird. ChatGPT im Study Mode ist ein autonomer digitaler Tutor, der auf der Grundlage eines Spiralmodells das selbstständige, individuelle Lernen fördern kann (nicht muss!). Unter der Haube basiert der Study Mode auf benutzerdefinierte Systemanweisungen, die OpenAI in Zusammenarbeit mit Lehrern, Wissenschaftlern und Pädagogikexperten entwickelt haben soll, um eine Reihe von Verhaltensweisen widerzuspiegeln, die ein tieferes Lernen unterstützen. Dazu gehören die Förderung der aktiven Teilnahme, die Bewältigung der kognitiven Belastung, die proaktive Entwicklung von Metakognition und Selbstreflexion, die Förderung der Neugier sowie die Bereitstellung von unterstützendem Feedback. ChatGPT nimmt hierbei die Rolle eines dynamischen Lehrers ein, der dem Benutzer beim Lernen hilft, indem er ihn durch seinen Lernprozess führt.

Ob der Study Mode letztlich als pädagogische Innovation oder als strategisches Instrument zur Marktpositionierung von OpenAI zu bewerten ist, wird langfristig keine entscheidende Rolle spielen. Vielmehr steht fest, dass derartige Technologien in naher Zukunft flächendeckend in Schulen Einzug halten und den Lernprozess tiefgreifend verändern oder zumindest beeinflussen werden.

„Mit KI wird im Laufe des nächsten Jahrzehnts guter medizinischer Rat oder exzellenter Nachhilfeunterricht kostenlos und gegenwärtig sein“

Bill Gates (02/2025)

KI-Agenten werden den Lernprozess disruptiv verändern

KI-Agenten hingegen sind autonom und verfolgen eigenständig definierte Ziele. Sie agieren in komplexen Umgebungen, treffen Entscheidungen auf Grundlage von Wahrnehmung, Planung und Lernen, und passen ihr Verhalten dynamisch an. Ein KI-Agent kann Aufgaben initiieren, Prioritäten setzen, Strategien entwickeln und eigenständig mit seiner Umgebung interagieren – mit minimalem oder ganz ohne menschliches Zutun. Er wird nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern auch proaktiv handeln, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen.

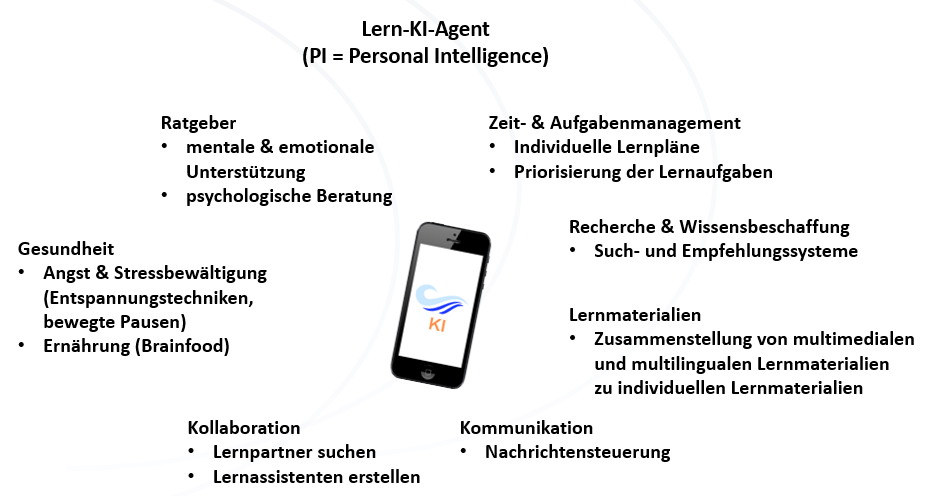

Schaut man sich die möglichen Funktionen (s. Abbildung) solch einer Agenten-Lern-KI an und lässt seinen Gedanken an dieser Stelle freien Lauf, dann stellt sich einem die Frage, welche Rolle Lehrkräfte zukünftig im Lernprozess einnehmen werden? Werden Lehrkräfte überhaupt noch notwendig sein, wenn KI-Agenten die Steuerung der Lernprozesse übernehmen werden?

Solche Agenten finden sich bereits in vielen Unternehmen in der Prozessverarbeitung, in Co-Robot-Umgebungen, autonomen Fahrzeugen oder zukünftig in LLM-Sprachmodellen, die langfristige Optimierungsaufgaben übernehmen. Es ist absehbar, dass der Study Mode von ChatGPT zeitnah mit dem Agentenmodus (der derzeit noch sehr rudimentär in ChatGPT als Agentmodus verfügbar ist) verschmelzen wird und somit einen der ersten KI-Lern-Agenten in das Bildungssystem einbringen wird. Parallel zum Study Mode wartet der ChatGPT-Konkurrent Gemini von Google mit dem KI-Assistenten „Guided Learning“ (Lernhilfe) auf, um sich auch einen Teil des Kuchens im Bildungsbereich zu sichern.

Ausblick – Paradigmenwechsel in der Schule?

Die Integration von KI-Agenten in den Schulalltag ist unausweichlich. KI-Agenten besitzen das Potenzial, das Lernen in Schule und im Allgemeinen disruptiv zu verändern. Das „Disruptive“ daran ist: Schule und Lernen könnten bzw- müssen komplett neu organisiert werden – weg vom „Einheitsunterricht“ hin zu hochgradig personalisiertem, ständig verfügbarem und interaktivem Lernen.

„learning anything, anytime, anywhere, with any device and anybody“

KI ist nicht mehr nur ein Tool, sondern eine handelnde Instanz auf der Basis individueller Daten im individuellen Lernprozess. Gleichzeitig wirft diese Entwicklung neue Fragen zum Datenschutz und zur Rolle von Smartphones im Unterricht auf.

Verpasst das Bildungssystem diese Herausforderung frühzeitig und proaktiv anzunehmen, dann besteht das Risiko, dass Bildung und somit das Lernen völlig neue Wege gehen wird und Schule irgendwann obsolet werden wird.

Zuerst könnte es berufliche Schulen treffen, wenn Ausbildungsunternehmen beschließen, in Zukunft mit Unterstützung von KI-Agenten selbst auszubilden, insbesondere wenn die beruflichen Schulen nicht auf Augenhöhe ausbilden können. Das würde kurz- bis mittelfristig einen Zusammenbruch des dualen Systems nach sich ziehen. Alternativ könnten auch externe Fortbildungsanbieter wie etwa Fobizz in diese Bresche springen und die duale Ausbildung mit einem eigenen KI-Agenten unterstützen oder vollständig übernehmen.

Die zukünftige Gefahr mit einem KI-Agent in einer Echokammer oder Filterblase zu enden, wird wachsen. Dadurch könnte Bildung zu einem Manipulationsinstrument werden und unsere Gesellschaft und Zivilisation gefährden.